令和7年7月15日から9月28日まで開催した市民コレクション展「きものtoこもの」にて、「教えてください あなたと着物」と題したアンケートを行いました。

形を変えながらも連綿と受け継がれてきた着物は、現代では日常で着られなくなってしまいました。そんな着物と現代人の関係を調査目的とし、ご回答いただく来館者の年齢を10才未満、10代、20代、30代、40代、50代、60代、70才以上に分け、それらの世代の色シールを質問の回答欄に貼っていただく形式をとりました。

開館日数66日間、総じて1,357票となりました!誠にありがとうございます。質問と回答、考察を次にまとめました。

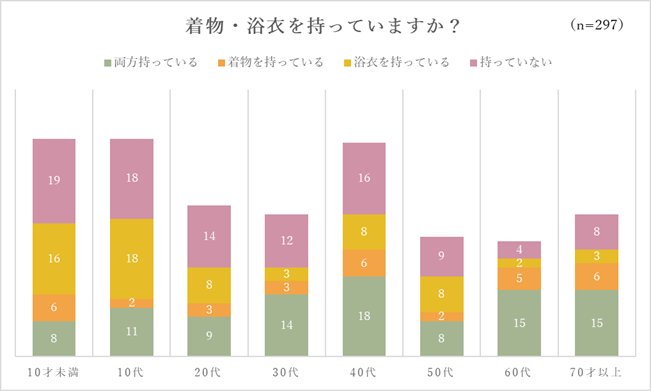

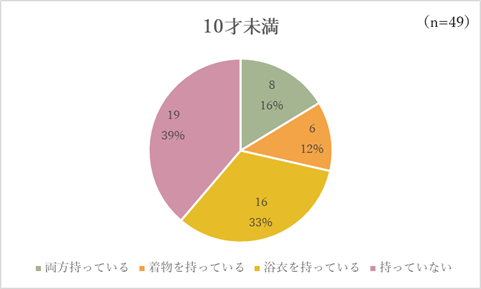

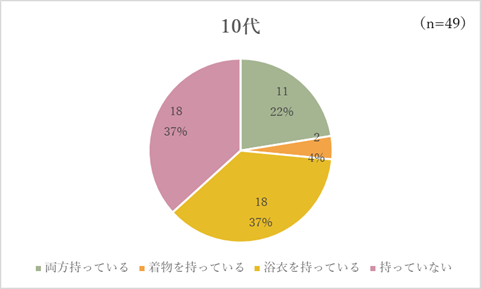

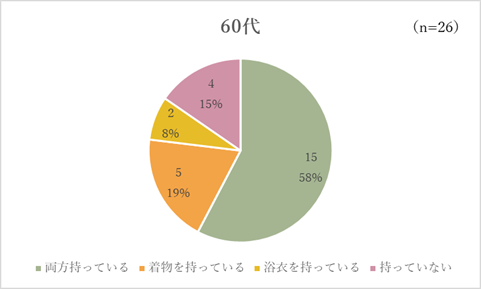

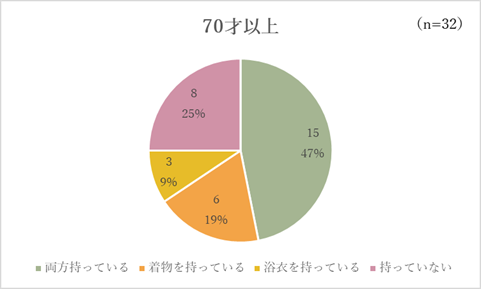

まず、大前提として着物・浴衣を持っているかを問いました。日常着はほぼ洋服となった日本で、果たしてどのくらいの方々が持っているのでしょうか?(回答数297)

Q1.着物・浴衣を持っていますか?

年代別に見ると、10代以下の若年層は浴衣のみ所持する割合が高く、年齢が上がると着物の所持率が増しています。特に60代以上は、浴衣のみ所持する層が少なくなっています。(下グラフ参照)

全体的に見ると、どの年齢層も半数以上は着物・浴衣を持っています。日常着ではなくなったものの、所持率は高いようです。

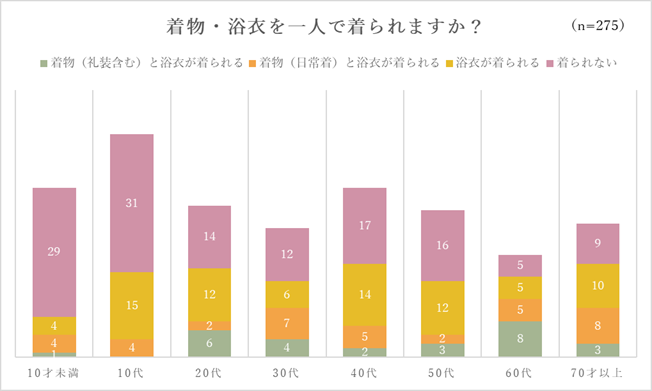

次に、着物・浴衣を一人で着ることができるかどうかを質問しました。(回答数275)

Q2.着物・浴衣を一人で着られますか?

10代以下の若年層は、一人で着られない割合が多く、20代以上になると、一人で着られる割合が増えています。全年齢を通して、浴衣のみ着られる層が多く、着物となるとなかなか一人で着ることは難しいようです。また、前問で得られた所持率の高さに比べると、着物を一人で着られる割合はそれほど高くありません。所持はしていても、着られない方々が一定数いることが分かります。

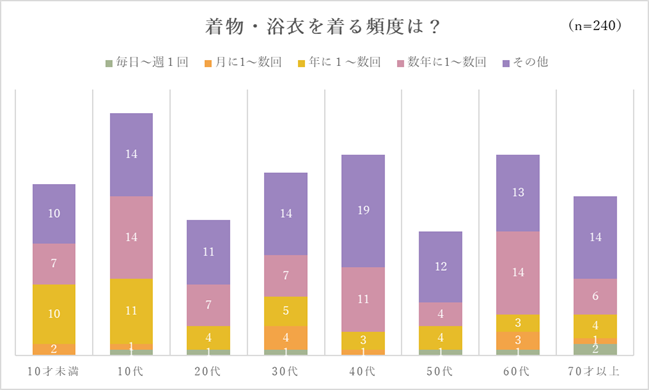

では、そんな着物・浴衣を、どのくらいの頻度で着ているのでしょうか?(回答数240)

Q3.着物・浴衣を着る頻度は?

どの年齢層でも、着る頻度は数年に1~数回、その他(=それ以下)が過半数を占めています。持っているけれども、着ることは稀であることが浮き彫りになりました。その理由は、ほとんどの現代人にとって、着物・浴衣が日常着でなくなったことからも頷けます。

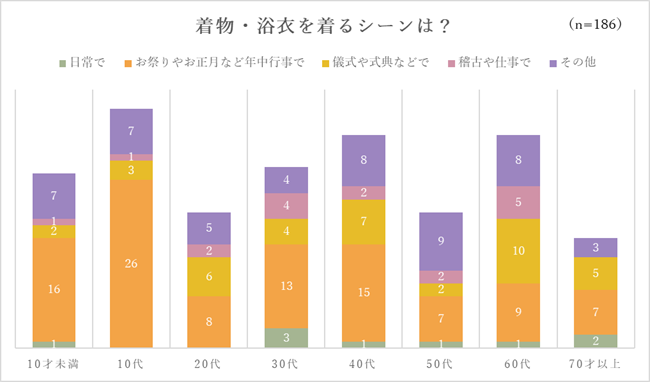

それでは、現代人はどのようなシーンで着物・浴衣を着るのでしょうか?(回答数186)

Q4.着物・浴衣を着るシーンは?

10代以下の若年層では「お祭りやお正月などの年中行事で」が多くを占め、年代が上がるにつれて「儀式や式典などで」が増える傾向にあるようです。Q1.の結果では、若年層は浴衣のみの所持率が多く、年代が上がるにつれ浴衣のみの所持率は低くなっており、所持している和服の種類と着るシーンは連動していることが推察されます。

全年代を通して見ると、年中行事が多く、次いで儀式や式典となっています。この結果から、現代における着物・浴衣は、非日常的なシーンで着る特別な衣装として扱われていることが分かります。

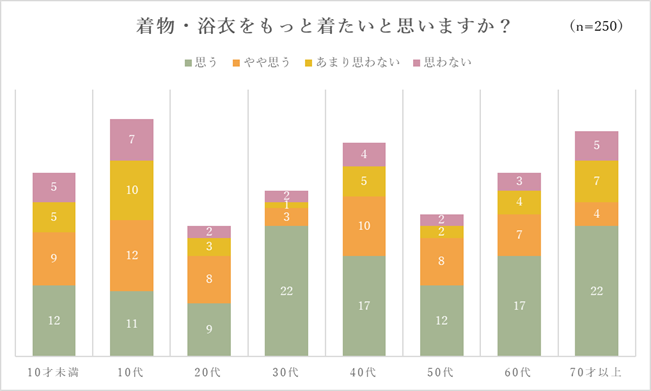

特別な衣装であり、着る頻度も限られ、一人で着ることも難しい。そんな衣装を、もっと着たいかどうかを質問しました。(回答数250)

Q5.着物・浴衣をもっと着たいと思いますか?

全年代通して、着物・浴衣をもっと着たい方々が多くを占めています。アンケートの設置場所が、帯と小物の展示会場であるため、回答者は着物に関心がある層であることを前提としても、高い割合といえるでしょう。

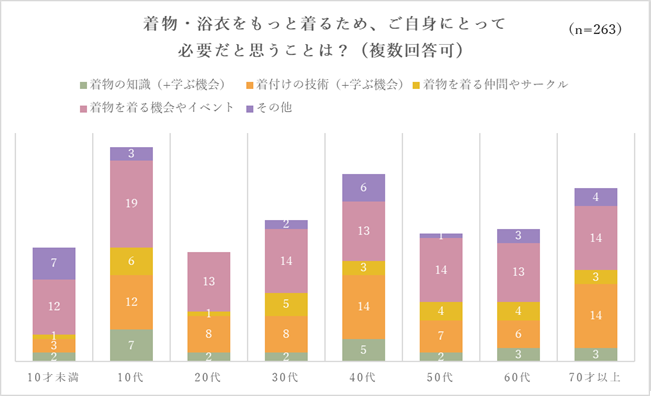

最後に、日常で着なくなってしまった着物・浴衣を着るためには何が必要かをうかがいました。(回答数263)

Q6.着物・浴衣をもっと着るため、ご自身にとって必要なことは?

着物・浴衣を着るために必要なこととして、「着物を着る機会やイベント」が首位でした。現代では非日常的な衣装であるため、それを着る機会が必要であるという、ごく自然な回答結果であるといえるでしょう。次いで、「着付けの技術(+学ぶ機会)」となっています。現代人にとって、着物を着る際のハードルは、主にこの2つであると考えられます。

潜在的な興味や関心、所持率などが高いにも関わらず、実際に着るには難しい衣類となってしまった着物。生活様式の変遷によって、衣服が変わっていくことは避けられません。しかし、奥深く美しい着物文化に向き合うことで、現代では忘れ去られた価値観や美意識などに出会えることも多いでしょう。今回のアンケートを通して、ひとびとの着物文化に対する現況や思いを改めて知ることができました。改めて、アンケートにご参加くださった皆さまにお礼を申し上げます。ありがとうございました。